【NPO法人】東京でNPO法人をイチから作るために必要なことについて解説!

最近は、多くの方が社会貢献に目を向ける時代となりました。

これまで会社勤めをしてきたが、社会貢献や地域のための活動をしたい!

皆で力を合わせて何かできないか?

組織を作って活動していきたい!

そんなときにピッタリなのが、NPO法人(非営利活動法人)の設立と運営です。

そんなNPO法人について、今回は、東京都内でNPO法人をイチから作る流れと必要な知識について解説します。

都内での社会貢献を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、NPO法人の設立全般については、以下の記事で解説していますので、気になる方は合わせてお読みください。

NPO法人とは

NPO法人は、非営利の活動を目的とする法人で、福祉や教育、環境保全などから、観光、芸術・スポーツまで、幅広い分野において「営利を目的としないで」活動したい場合に設立することができます。

具体的な活動ですが、特定非営利活動とは、以下の①~⑳に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

② 社会教育の推進を図る活動

③ まちづくりの推進を図る活動

④ 観光の振興を図る活動

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑦ 環境の保全を図る活動

⑧ 災害救援活動

⑨ 地域安全活動

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑪ 国際協力の活動

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑬ 子どもの健全育成を図る活動

⑭ 情報化社会の発展を図る活動

⑮ 科学技術の振興を図る活動

⑯ 経済活動の活性化を図る活動

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑱ 消費者の保護を図る活動

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

上記の20の活動を行いたい場合、NPO法人の設立が視野に入ります。

NPO法人で活動するメリットは、社会的な信用度と、設立に資金は多く必要としないこと、税金の免除などの優遇策があること、などです。

すでに多くの法人が設立され、それぞれの分野で多大な社会貢献を行っています。

例えば福祉の分野では社団法人と並び、NPO法人が主体となって活動しています。

また、NPO法人は誰でも、非営利活動を行いたいのであれば設立することができます。

株式会社などと異なり、定款の認証にお金はかかりません。登記の際も同様に手数料等はかからない仕組みとなっています。

この点で、株式会社や社団法人などと比べ、安価な設立が可能です。

会計処理の面でも優遇されており、活動内容によっては課税を免除されるケースが多いと思われます。

ただし、決算に関する資料をしっかり作成すること、必要な情報を外部に適切に公開することも求められ、一般的な法人に比べ、公共的な性質が強いといえます。

東京都内のNPO法人

全国には6万を超えるNPO法人が設立されています。

NPO法人は、特定非営利活動促進法によって規定されており、この法律は1998年に施行されました。

現在、東京都内にはNPO法人が11,000団体以上あり、全国の1/6のNPO法人が都内で活動していることになります。

なお、このうち、すでに解散している法人も3,000弱ほどあり、現時点で活動を続けているNPO法人は約8,000団体です。

11,000団体の活動目的を確認すると、「①保健、医療又は福祉の増進を図る活動」と「②社会教育の推進を図る活動」を目的とするNPO法人がそれぞれ6,000件ほど設立されており(活動は複数選択できるため、重複している場合もあります)、都内のNPO法人の半数ほどが福祉と教育の分野で活動していることになります。

「⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」も4,000件を超えるNPO法人が目的として活動しています。

まずは、どのような活動を行っていくのか、誰と行っていくのか、どこで行っていくのかを検討しましょう。

全国の団体がどのような活動を行っているのかは、以下、内閣府の運営するNPO法人ポータルサイトで確認できます。

参照:内閣府のNPO法人ポータルサイト

東京でNPO法人を作る流れ

東京の中でNPO法人を作る場合、東京都庁が所管の役所となりますので、都庁の部署(東京都生活文化スポーツ局)に申請を行っていくことになります。

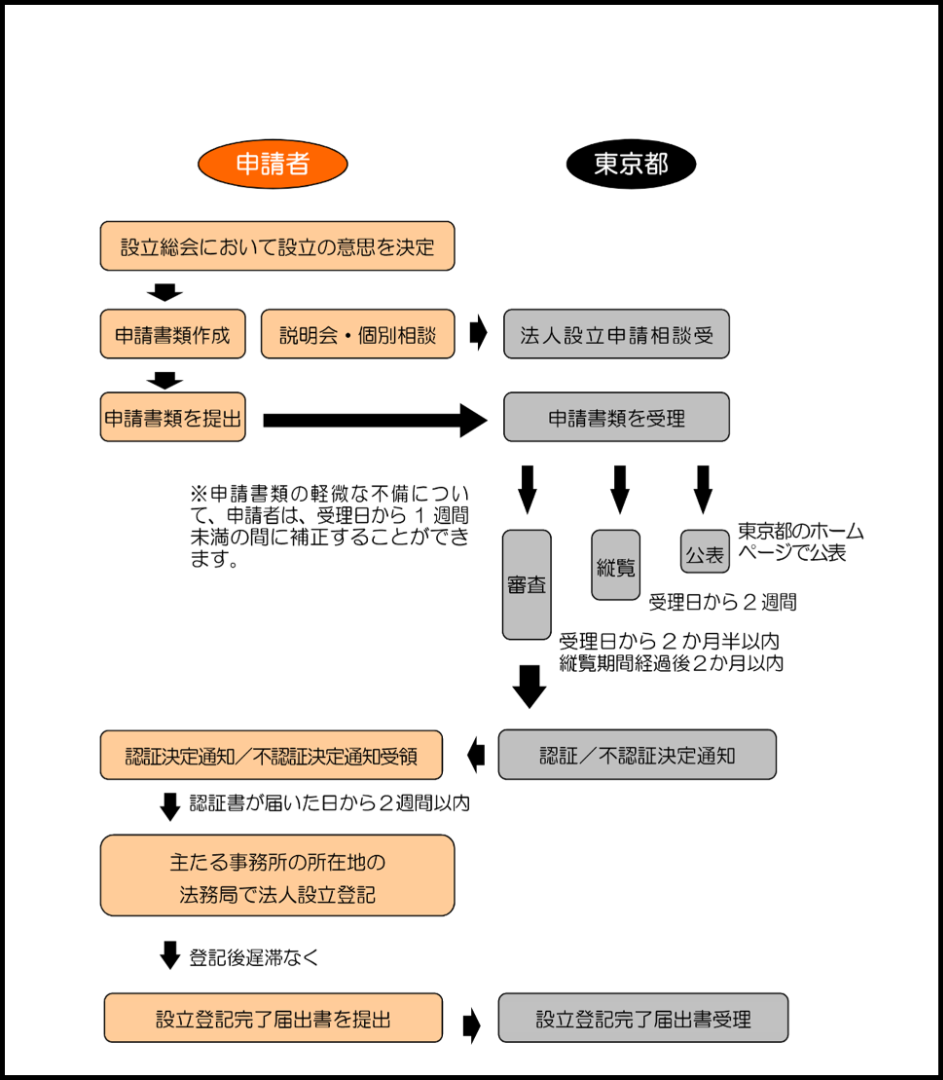

まず、設立の流れは以下のとおりです。

引用:東京都生活文化スポーツ局

都内で活動する場合、設立の際に申請先となるのは東京都庁です。

複数の都道府県で活動する場合、主だった事務所(「主たる事務所」といいます)がある都道府県の役所に申請しますので、東京での活動が中心となる場合、東京都庁に申請することになります。

都道府県によって事務処理方法に若干の違いがあり、東京都の場合、設立されるNPO法人の件数が多いため、申請に先立ち、説明会への参加か個別相談をお願いされます。

初めてNPO法人を作る場合、都庁で定期的に開催される説明会に参加し、設立手続きや運営についてのイメージを持った方が良いと思います。

参照:東京都生活文化スポーツ局

定款を作る

NPO法人の設立で大きな関門となるのが、定款の作成です。

定款は法人の憲法のようなもので、拠り所となります。

株式会社や合同会社などの一般的な法人であれば、何を定款に記載するか、比較的自由に決めることができますが、NPO法人の場合、法律で定款に定めておくことが多く決められており、そのとおりに作成していかないと都道府県から設立の認証(設立してOKという許可)を得ることができません。

NPO法人が定款に記載すべきことについては、以下で解説しています。

また、定款は自由気ままに作成できるのではなく、法人を作る最初のメンバーが「設立総会」という形で集まり、定款の案を確定させる段取りを踏まなければなりません。

そしてその段取りは議事録に残し、都道府県への申請時に添付する必要もあります。

仮に定款に記載すべき事項が漏れていて都道府県に申請した場合、定款の修正を指示されますが、単に直せば良いというわけではなく、改めて第二回設立総会を開催し、定款の修正を議決して議事録を作成した上で、申請し直すことになります。

その他申請書の作成

定款を含め、設立の申請をするためには、以下の書類の作成が必要です。

(1) 設立認証申請書

(2) 定款

(3) 役員名簿

(4) 就任承諾書及び誓約書の写し

(5) 役員の住所又は居所を証する書面

(6) 社員名簿

(7) 確認書

(8) 設立趣旨書

(9) 設立総会議事録の写し

(10) 事業計画書(2年度分)

(11) 活動予算書(2年度分)

これらの中で作成が大変なのは、設立趣旨書・事業計画書・活動予算書の作成です。

それなりの手間となるため、行政書士などの専門家に書類一式の作成を依頼するケースが多いです。

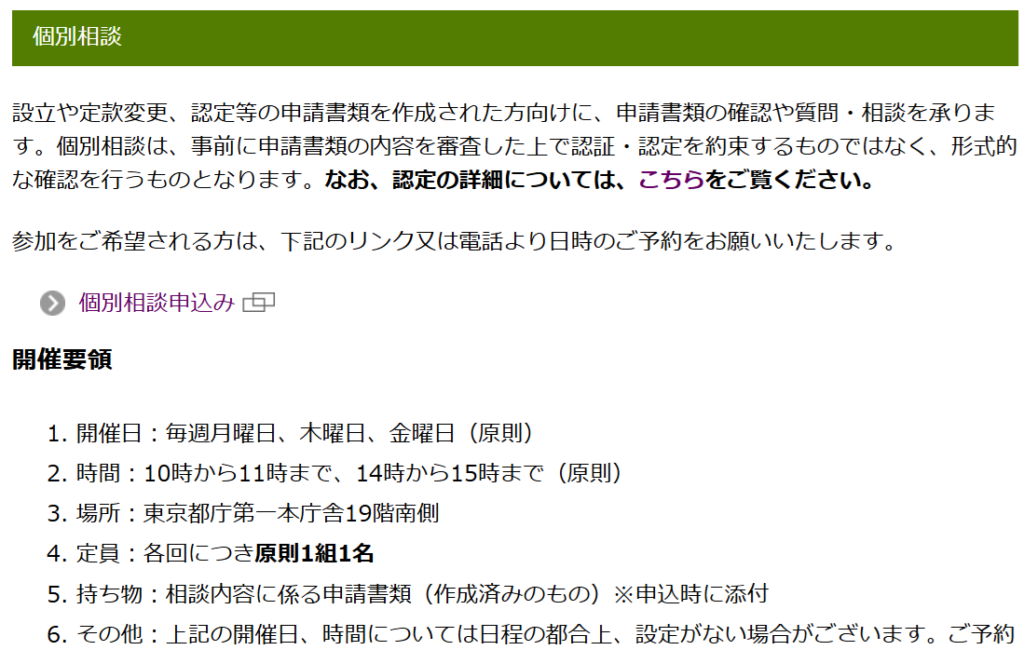

なお、東京都庁の場合は申請書類の内容の誤りを回避するため、定款を含めた申請書類一式について、申請の前に個別相談の形でチェックしてくれます。

個別相談は予約制で、あらかじめHPで申込を行います。

参照:東京都生活文化スポーツ局

申請書類に誤りがあると認証まで思いがけず時間がかかってしまいますので、個別相談に申し込んだ方が良いです。

都庁への申請

書類が揃ったら、役所に申請します。

東京都の場合、都庁の中にある生活文化スポーツ局の窓口に持ち込みます。郵送も可です。

申請の段階では、おおよその形式的なチェックのみ行いますので、申請書を受け取ってもらえた(受理された)から問題なく設立できた!とはなりません。

担当者がチェックリスト等に基づき内容に問題が無いかチェックしていきます。

何か問題があれば、担当者から申請した人に電話等で連絡があります。

書類の微修正で済む場合もありますが、定款の内容を変更するなど大きな事項の場合、前述したとおり、設立総会の開催など、手間が多くなります。

公表・縦覧

書類に問題がなければ、公表・縦覧の手続きに入ります。

申請があった旨と

(1)申請年月日

(2)申請した特定非営利活動法人の名称

(3)代表者氏名

(4)主たる事務所の所在地

(5)定款に記載された目的

が、東京都のホームページ上で公表されます。

また、提出した書類のうち

(1)定款

(2)役員名簿

(3)設立趣旨書

(4)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(5)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

は、申請書が受理された日から2週間、東京都生活文化スポーツ局内で縦覧されます。

誰でも希望すれば縦覧書類を見ることができます。

なお、受理された日は、必ずしも窓口で受け付けられた日ではありません。

申請後の担当者確認が済んだ段階となることが通例であり、担当者の内容チェックに時間がかかると受理日が大きく遅れることになります。

書類の提出後、公表・縦覧の開始まで、3週間ほどかかるケースも多いです。

なお、受理から1週間未満は「縦覧期間中の補正期間」があり、受理された書類を直したい場合はこの期間に補正書を提出して直すことも可能です。

ただ、申請後の担当者とのやり取りで修正すべき箇所は直っているはずですので、補正期間に自主的に補正書を出すことはあまりないと思います。

認証・不認証へ

公表・縦覧が終わると、東京都の場合、原則として2か月以内(申請受理日から2か月半以内)に認証又は不認証の決定をし、その旨が書面で通知されます。

不認証の通知をする場合は、理由も付記します。

申請後の役所担当者の書類チェックに時間がかかると受理が遅くなり、その後の2週間の公表・縦覧を経て2か月以内の認証・不認証決定の段取りとなりますので、早くて2か月半、最大4か月超もかかってしまう可能性はあります。

あらかじめ、余裕を持った活動スケジュールを予定しておいた方が良いでしょう。

登記の手続き

認証を受けた場合、速やかに法人登記の手続きを法務局に行います。

法務局は国の機関ですので、都庁などの都道府県の役所と必ずしも連携しているわけではないことに留意してください。

登記の際は、法人の印鑑の届出も必要です。

速やかに印鑑を作成しましょう。

一般的には、インターネットで印鑑作成の専門企業に発注すると、2日程度で届きます。

印鑑の届出には、NPO法人の代表者の実印を押す必要があり、さらにその実印の証明書を区役所等で取得した上で添付しなければなりません。

印鑑の作成と届出準備については、認証が得られる前にとりかかった方がスケジュール的に安全です。

認証の通知を受け取った日から2週間以内に、登記申請書と印鑑届出書を法務局に提出します。

なお、6か月間法務局に登記申請を行わない場合、認証そのものが取り消される可能性があります。

その後の事務対応

登記が完了したら、その旨を東京都に書類で報告します。

これもできるだけ早く行いましょう。

また、税務関係で提出すべき書類を準備します。

税務署には法人設立届出書の提出が必要です。

東京都(都税事務所)や市町村の税務所管部署にも同様の書類を提出します(23区内であれば、都税事務所のみへの提出で大丈夫です)

なお、最初にも述べましたが、NPOはその事業の性質から非課税となる可能性が高く、東京都などは独自にNPO非課税の扱いを定めていますので、必ずそれぞれの税務担当に非課税扱いとなるか確認しましょう。

非課税扱いとなる場合、書類提出が必須です。

加えて、従業員を雇用するのであれば、社会保険関係の手続きも行いましょう。

これでようやく、NPO法人の活動開始です!

まとめ

東京都内でのNPO法人の設立の流れについて解説しました。

NPO法人の設立については、行政に対する手続きが非常に多く、また煩雑な手順を踏みますが、行政書士などの専門家に相談するとスムーズに手続きを完了することができます。

とちもと行政書士事務所では、NPO法人や社団・財団法人などの非営利法人の設立サポートに力を入れています。

特にNPOについては、すでに設立や運営にも携わっており、ノウハウ豊富です。

定款などの書類作成のみならず、会計処理のサポートを始めとする運営についてもお手伝いできます。

お困りごとがありましたら、気軽にお問い合わせください。